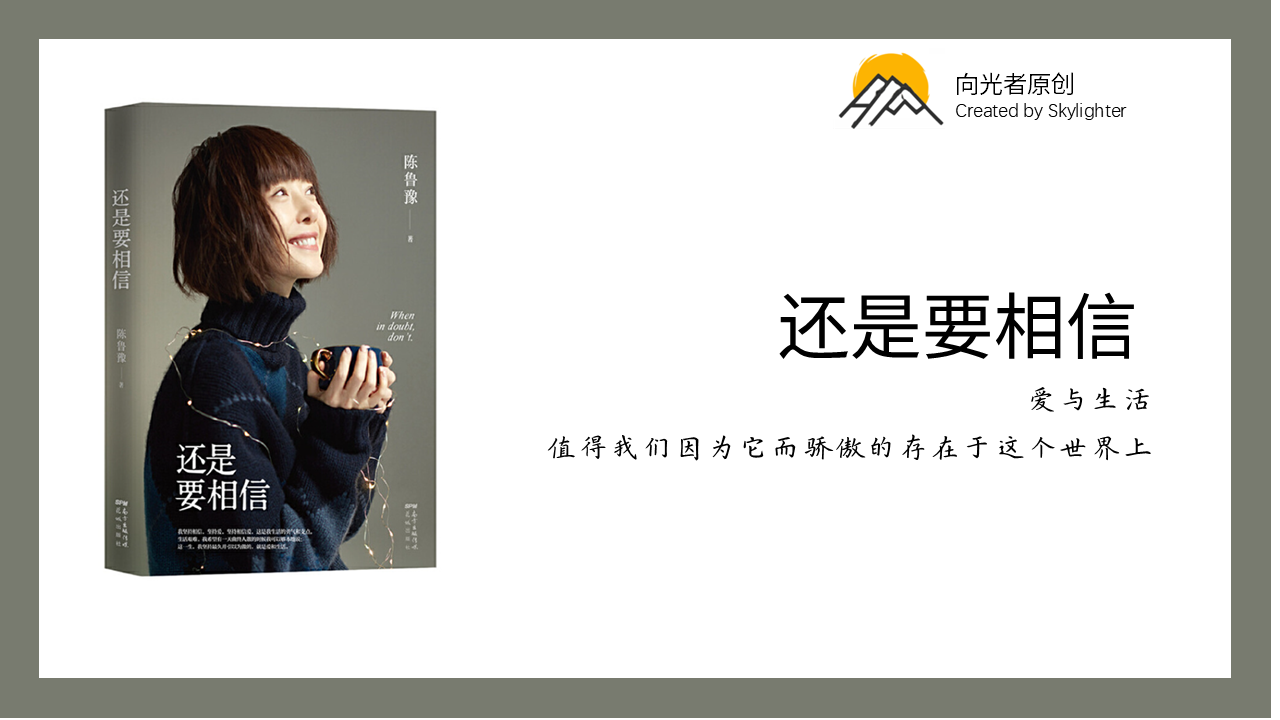

之所以开始要阅读《还是要相信》,是因为自己做了一个梦。没错,冥冥之中梦到阅读陈鲁豫老师的书,书名在梦中没有看清楚,但是读的津津有味。所以,一早起来就匆忙跑到书店,去买了这本书。

在4月16日的《得到高研院案例集》阅读笔记中(在向光者网站中刊出),曾经说过我们执行一件事情,最接近成功的就是第一天,当然,后面不可避免的走的是“U型曲线”。我们无法把这个曲线拉直,但是可以尽可能把它的坑变浅。

所以,为了能够读下去。当然就要开始一篇一篇阅读了。

从一本隔离日记中谈起

在全球3年被冠病所笼罩的时候,西班牙导演佩德罗·阿莫多瓦写下了新冠隔离日记。

疫情隔离,和我的日常生活没有太大不同,我依然是独自一个人,始终保持着警惕心……我按照日光照进窗户和阳台的节奏生活,开始不再看时钟,专门规划电影时间、电视新闻时间、不同的阅读时间,而唯一的锻炼时间就是在家里的长廊走来走去,就是《痛苦与荣耀》里胡丽叶塔·塞拉诺和安东尼奥·班德拉斯走的那条长廊。

对于这里面提到的人,距离我很远,我现在也没有心思去认识他们是谁,但我知道的是,周围的一切异常缓慢沉静,对那段时光的记忆,除了隔离、做核酸、绿码、红码、接种疫苗、KN95等等。当然,我也意识到有人想让我们抹杀这段记忆。

未来,我不清楚是否还会遇到这样的现象再发生。生活在中国,远离战火硝烟,我们还能安心的做着自己的事情,平安的活着,真的很难得。一些社交媒体仍然在渲染着中国崩溃论,煞有介事的说着推背图等等。有一个世外高人曾告诉我,我们这个朝代会持续很长时间,凡是赌我们的共和国必输无疑的人,有几个好下场?相反,给外国人当狗时间长了,很容易出现狗咬狗的现象。

我们人生时间宝贵,自然不能把有限的休息时间放到他们身上。当然,休息时间,我们完全可以像鲁豫那样,作为一个旁观者,通过光影、文字了解他人的世界,哪怕是阅读没有太多营养但信息量极大、极有意思的杂志呢。写到这里,我突然想起来自己总结的一句话。

我们的人生信息,往往来自于能够接触到专业人士、读的书、经历的事,这些能让我遇到坏人和好人。要想对得起今生,就有选择的吸收那些好人的三观和能量,并且重构自己的三观。这会形成一个很有力量的认知:不论我遇到什么困难,这世界总有人能帮我。

成长在20世纪80年代的我们,很幸福。相比起我们的父辈,能够有很多信息可以接收。但是很惭愧,到目前为止,除了《十月》杂志看过几期,《收获》、《当代》、《译林》却只知其名,未读其内容。更别提很多电影了。外语电影也是在大学的时候才第一次看到了《Forrest Gump》,以致于今天背单词的时候,才知道勇气除了courage,还有gumption。或许是来自Gump的这部电影吧。

2024年,实际上过得是人生中最艰难的一年,在抑郁症和焦虑症的双重折磨下,我看书、看电影,忙着看别人演绎生活,常常忘了自己的生活远比旁观更有意义。

很幸运的是,幸得父母荫蔽,苍天眷顾,新朋旧友的帮助,生活按下了重启键,写论文、编代码、重启个人博客,逃离那个反复被审查的公众平台,还有减肥、阅读、思考,感觉上应该是新天新地新气象,困难、毛病还存在,但是在释然的过程中,仿佛也在远离我了。正如鲁豫老师在序言中所说:“我期待的,不就是生活回归正常吗?”

还好,生活逐渐回归正常。还好,工作生活一切平安。这就够了。