2024年,我曾经经历过那种“无状态”的生活方式。生活缺乏乐趣、事业没有目标、人生不知意义。虽然有时也自怨自艾、自暴自弃、自生自灭。

这样的生活方式,直觉上看的确不好,在社会大部分人看来都认为不好,但是必须承认它也是一种生活方式。

当别人说好的时候,我们需要打一个问号。当我们对他人介绍好的时候,也需要三缄其口。“最好的”不一定是最好的。原理在于:己所不欲勿施于人,我的感受无可替代,你的也是。

自由,就是我想不做什么就不做什么,而在合法合理合情的范围内,我想做什么就做什么。至少,当我不想动就无所事事的时候,不要被他人的想法所绑架,应该允许自己坦然地拿起一本书来看,即便在眼下看来没有意思、没有意义那又怎样?

他人的中心思想别太当真

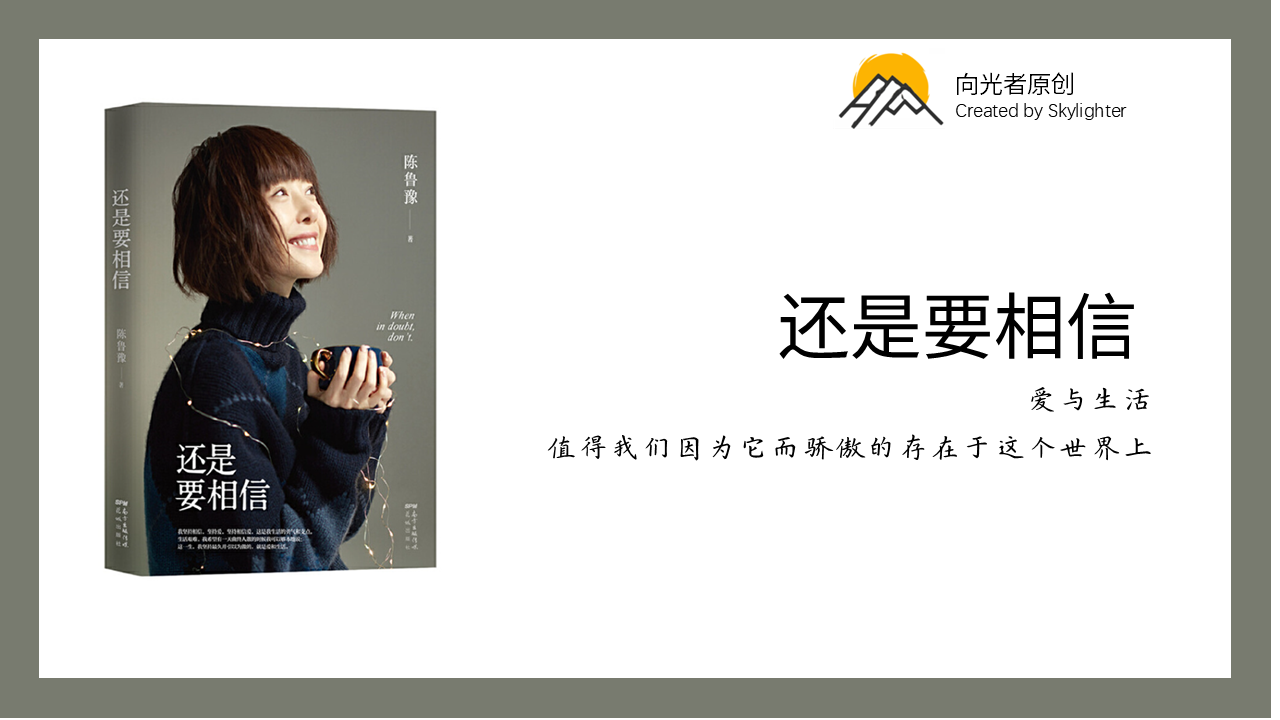

初高中的语文考试中,有一类提醒,鲁豫女士和我都搞得莫名其妙“请总结段落大意和作者的中心思想”,更有意思的是这个题还有标准答案。

当时没有老师像鲁豫的语文老师那样说:“语文教材中的很多文章要去粗存精,去伪存真地看,能应付考试就行了。那些不是优秀的文学。真正禁得起时间考验的文字,都是因为描写了恒久不变的人性。”

什么是恒久不变的人性?

同理心、爱,在不伤害他人的情况下在意自己的感受,无伤大雅地趋利避害……

“有意思”和“有意义”

意气风发的话,说起来容易,做起来难。有意思是我自己的标准,而有意义则是来自于公众的要求。

还好,我依然学习。可以自怨自艾,但不要自暴自弃。我自己可以允许自己有那么一瞬间悲观而赌气地想:大不了自生自灭呗。

曾经看过一部韩剧,在一集中,男主人公死里逃生后进行了整容,并且全面提升自己:每天积极阳光,活力无限地微笑、奔跑、工作,从事各种体育、社会、文娱活动,双眼永远好奇地打量着世界,一天当了两天过。

我到目前为止都很羡慕,但是今天读了这段看似没有意义的文字中,特别是结尾引用三毛的话:

我不愿去想它,明天醒来会在自己软软的床上,可以吃方便面,可以不做蛋糕,可以不再微笑,也可以尽情大笑,我没有什么要来深究的理由了。

感想

这篇文章读起来没有什么太大波澜,但是从中我悟到了一点,有的人追求“有意义”,有的人追求“有意思”。《道德经》里面讲过“知止”,我想,只要做满足于恒久不变的人性的事情,又有意义,还有意思,更重要的是,这也是我们不被AI所替代的内核。

看到这里,我心中有了个计划,趁着五一假期没结束,去趟小树林释放一下自己的情绪。