王阳明有一句偈语:“饥来吃饭倦来眠,只此修行玄更玄;说与世人浑不信,却从身外觅神仙”。修行本是如此,日常生活中出处有禅味,如何处理吃饭睡觉,也能见出自己的清净本性。

今日小故事

为什么吃完饭会变得很想睡觉?

日本消化科医师铃木隆二说,进食后,人的身体会努力进行消化,如果餐点份量太多、或摄取过多碳水化合物,血糖值快速上升后又下降,会给身体带来压力,大脑会启动“节能模式”,并且刺激副交感神经系统,因此产生困倦的感受。

如何预防饱困,铃木隆二指出:

一:减少进食量,可试少量多餐;

二:注意碳水化合物的比例,因为它容易造成血糖剧烈波动,尤其是精致淀粉,如白米饭、面食;

三:调整吃饭的顺序,依序为蔬菜、蛋白质最后才是碳水化合物,并且在过程中充分咀嚼食物、放慢进食速度。

四:蔬菜要吃够,理想的份量如:一碗沙拉、超市里卖的一袋处理好的蔬菜,可以选择富含膳食纤维的食材像是花椰菜、菠菜和蘑菇,都能有效预防血糖激烈波动。

五:饭后散步或摄取咖啡因,饭后不适合激烈运动,但可以做一些轻度活动来稳定血糖、减少困意。

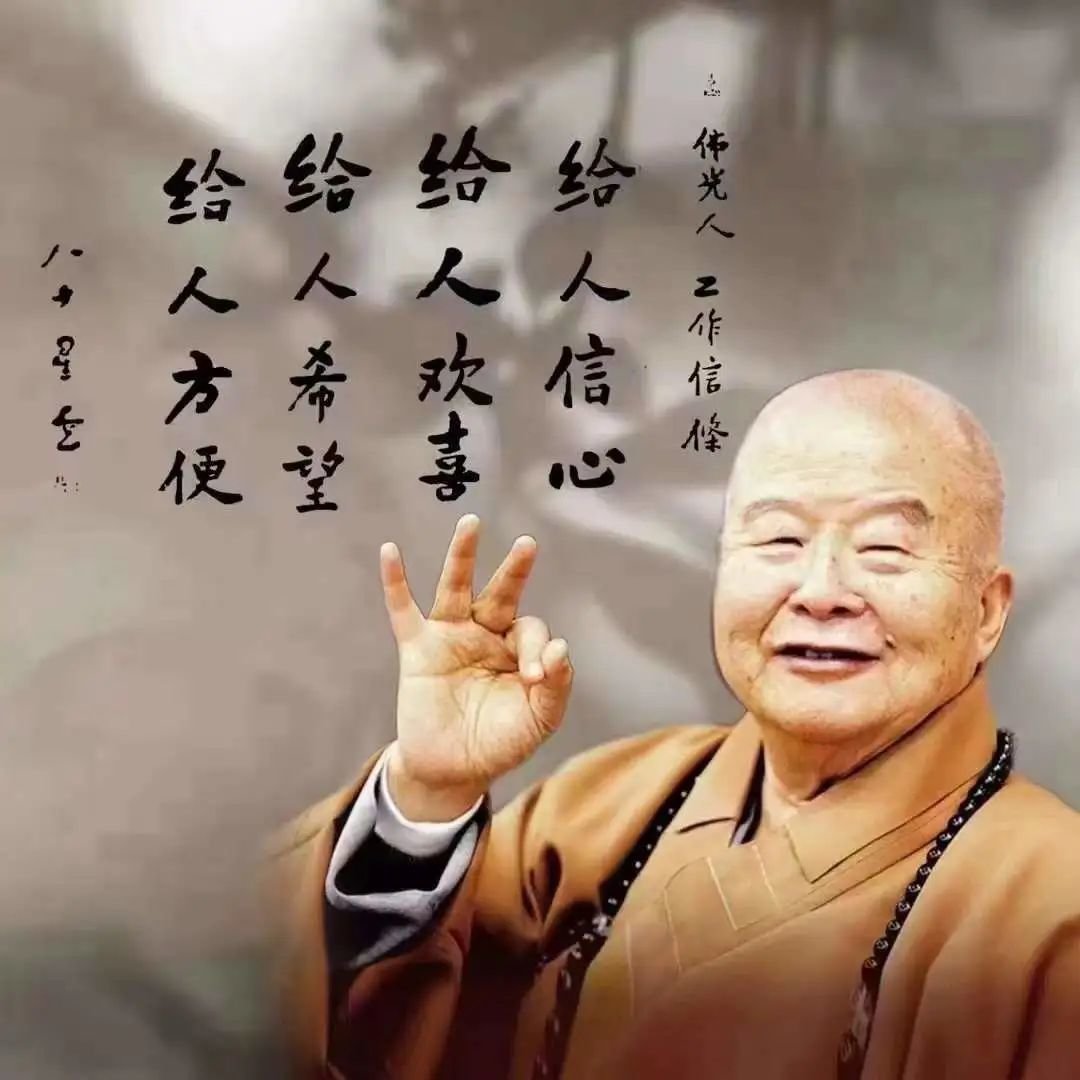

哲理

吃饭的修行

如何吃饭睡觉才是修行?从前的高僧大德生活简朴,粗茶淡饭而怡然自得;现在的人豪华奢侈,山珍海味,却烦恼无尽。这便是修心和着境的差别。

就饮食而言,食物能够滋养我们的色身,固然是重要的,但许多人常过分贪着,没有节制,随着自己的喜好,就有了难以消化的问题,更严重的还有,因暴饮暴食而伤害身体。

如何吃得健康卫生并且不离修行呢?应心存“五观想”:

一、计功多少,量彼来处:所谓:“锄禾正当午,汗滴禾下土,谁知盘中餐,粒粒皆辛苦”,所以,当我们用餐时,应当要心存感恩及惜福的心。

二、忖已德行,全缺应供:许多经典都提到,佛弟子受人信施,如不好好修行,会有无量罪过。对于一般人来说,身在和平的城市,每天不缺吃喝是一种幸福,我们都要反省自己的行为是否合乎道德戒行?

三、防心离过,不生嗔爱:一般人饮食常犯三种过失:见到上品美食,或对能使身体强壮、皮肤光滑的食物就生起贪心、对下品粗糙食物排斥嗔恨,以及对不好不坏的中品食物,不加分辨,不知来处不易,便是愚痴。饮食上如果产生贪嗔瞋痴三种心,会使自己堕落,应警惕防患。

四、正事良药,为疗形枯:饮食是重要的,因为能维持生命,我们只是不要在食物上起分别,不一定要求最高品质的就可以了。

五、为成道业,应受此食:一般人常被欲望牵缚,对身体总是费尽心思地保养爱护。但对修行人来说,饮食只是用来滋养四大假合的色身,所以不能起贪着。

我们每餐进食前,只要修持五观想,思惟自己的道业,便能享受天下的“千家饭”,而不咬住“一粒米”:这样的话,我们就不会以贪取心、嗔愤心、差别新、轻慢心去吃食,用餐的时候也不会去计较东西的好坏,挑拣食物的精粗。

本文章为新加坡新明日报连载内容,朱志伟先生为新明日报总编辑。

该文章不作为商业用途,仅用于知识传播。

© 2025 新加坡佛光山 & 新加坡报业信托(SPH Trust)华文媒体集团